原标题:我心中的西盟丨歌声里 感恩的旋律未变 幸福的故事在“更新”

我心中的西盟,歌声从未止息。

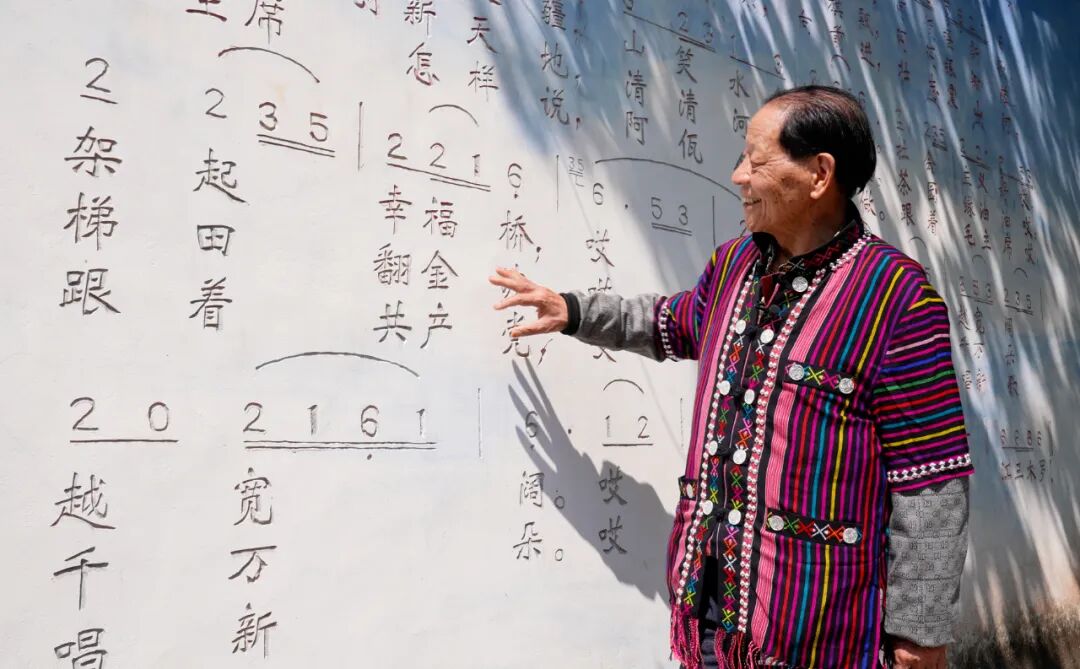

20世纪60年代,一首《阿佤人民唱新歌》从西盟县勐卡镇班哲村响起,随着杨正仁老师的笔端流淌而出,记录了佤族人民从刀耕火种走向现代文明的“一步跨千年”。如今,这片土地上的歌声愈发响亮——它不仅是历史的回响,更是新时代西盟佤山各族群众对幸福生活的深情礼赞。

歌声里的变迁:从“衣不蔽体”到“幸福佤山”

佤族,是从原始社会直接过渡到社会主义社会的直过民族。60年前,西盟佤山还处于“衣不蔽体、食不果腹”的困苦中。随着党的民族政策春风化雨,西盟实现了“住有所居、病有所医、老有所养、学有所教”的历史性蜕变。

“以前我们住在茅草房,现在家家户户是砖瓦房;以前看病靠巫医,现在卫生院建到了村口。”班哲村一位老阿佤人感慨道,“这些变化,唱一百首歌也唱不完!”

《阿佤人民唱新歌》正是这段巨变的见证。它从佤山村寨飞向大江南北,成为全国人民了解西盟的窗口,也成了佤族儿女心中永不褪色的“感恩曲”。

音乐中的传承:从古老调子到潮流节拍

在西盟,音乐是血脉中的语言。“会说话就会唱歌,会走路就会跳舞”不仅是俗语,更是生活的写照。这片艺术沃土孕育了南征北战核心成员尼成、Kawa乐队主唱老憨等知名音乐人,也催生了巴格岱乐团等本土新锐。

他们用电子音乐融合佤族古调,用摇滚节奏碰撞木鼓声声,让古老的歌谣在现代编曲中焕发新生。“我们要让全世界听见佤族的声音!”巴格岱乐团成员兴奋地说。

音乐在这里不仅是娱乐,更是文化传承的载体。越来越多佤族青年音乐人用他们的方式,让世界听见西盟的声音。在他们创作的歌曲中,西盟的山水和文化赋予它灵性和灵魂:龙潭的雾霭、里坎瀑布的奔流、崖画上先祖的图腾、火塘边代代相传的故事都化作音符中的野性与诗意。

新歌里的心声:从感恩过去到寄语未来

今日西盟的歌声里,少了往日的沉重,多了对未来的憧憬。

在西盟佤山村村寨寨的舞台上,各族群众用歌舞展现美丽乡村的画卷;在抖音、快手等平台,佤山青年们用短视频记录佤山云海、非遗织锦,配以自创的流行曲调,让传统文化“潮”起来。

“过去我们唱《阿佤人民唱新歌》感谢党的恩情,现在我们不仅要把这首歌唱得更加响亮,也要唱自己的歌,述说佤山各族儿女的新时代追梦故事。”一位正在录制新歌的年轻歌手说。

从《阿佤人民唱新歌》到新时代的佤山乐章,西盟的旋律始终与家国同心、与时代同频。这片土地上,歌声是历史的注脚,是文化的根脉,更是人民对美好生活最炽热的表达。当木鼓声再次响彻山谷时,我们听见的不仅是佤族的千年回响,更是一个民族走向复兴的铿锵足音。

我在西盟等你,等你一起感受佤族人“会说话就会唱歌,会走路就会跳舞”的天赋,感受西盟土地上甩发舞的豪迈、木鼓节的欢腾,感受“人类童年 西盟佤部落”的城市魅力。(艾嘎)