8月25日至26日,由新华社中国经济信息社牵头,中央、省级主流媒体组成的采访团,循着浓郁的咖啡香气深入思茅区,开启“普洱咖啡 香遇世界”主题探访之旅。两天时间里,采访团足迹遍布咖啡庄园、咖啡企业、文创空间与乡村咖啡项目,从种植加工到贸易出口,从文化融合到人才培养,全方位解码普洱咖啡的产业活力与文化魅力,见证“中国咖啡之都”的独特底蕴。

庄园筑基:生态种植与多元融合的“普洱范式”

“大家看,这就是我们的咖啡果。”8月25日清晨,在思茅区六顺镇南邦河村勐竹寨的大象精品咖啡庄园,主理人陈平仙手持咖啡鲜果,向采访团展示庄园的“宝贝”。自2023年庄园升级改造为“大象精品咖啡庄园”以来,该庄园的服务接待区、研学文创区、餐饮品鉴区、加工展示区、人象宜居体验区与生态涵养区环环相扣,形成“从种子到杯子”的全产业链闭环。此外,采访团还去到故山·野鸭塘河谷咖啡庄园和北归咖啡庄园,了解庄园的种植和运营模式,并亲手体验了咖啡手冲的过程。

产业升级:从“咖啡豆出口”到“价值链延伸”的跨越

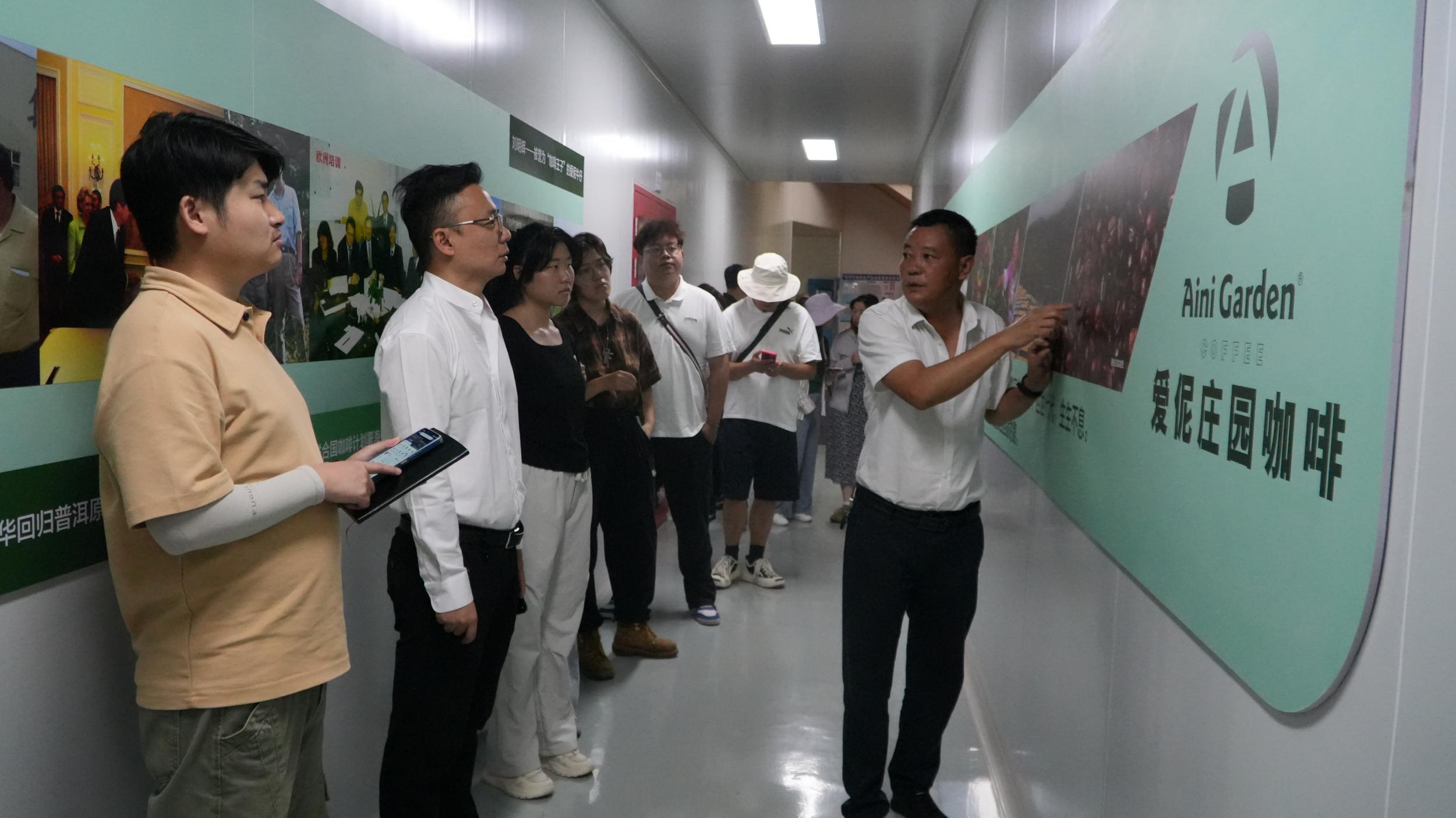

“公司年销售破1.5亿元,年产能6000吨,产品远销30余国,每一袋咖啡豆都经过32项指标检测。”在普洱金树咖啡产业有限公司的厂区内,创始人李春梅介绍,公司已建成2780亩种植园、万吨级加工。在云南爱伲集团的生产基地,采访团看到了普洱咖啡深加工的“另一种可能”。自动化生产线正将咖啡豆加工成速溶咖啡、咖啡胶囊,包装线上,印有“爱伲庄园”logo的产品即将发往全国。希晨咖啡总经理马铭忆则回忆了2017年咖啡市场低迷时期的艰难,如今希晨的产品不仅销往国内一线城市,还出口东南亚。“去年在国际咖啡博览会上,我对欧洲买家说,‘请忘记标签,感受普洱的风土’。”

文化赋能:老街区与新青年的“咖啡故事”

戴家巷是思茅的网红打卡地,青石板路两旁,文艺咖啡店与百年老宅相映成趣。多嚞咖啡店主理人程健说,小店虽小,却汇集了普洱各大产区的咖啡,还承接原料进出口贸易,“没有复杂的故事,只有对普洱咖啡的热爱,希望通过选品让更多人爱上国咖。”

不远处的一草巷子,则是青年创业者杨帆、袁聪艳夫妇的“文化阵地”。这座由百年文物建筑改造的咖啡店,既是思茅区新时代文明实践点,也是“咖啡+文创”的融合空间。“我们的愿景是‘小院子,大世界’,让百年文物重放光芒。”杨帆介绍,这里不仅是城市客厅,还定期开展理论宣讲、文化传承活动,真正打通服务群众的“最后一公里”。

在子元稻田咖啡,“咖啡+乡村旅居”的模式让采访团眼前一亮。稻田与咖啡林相映成趣,主理人郭子晋介绍:“游客可以住宿、摘咖啡,还能参与稻田劳作,开业半年接待8000余人次,带动了周边农户增收。”

下午,采访团一行来到大院1955青年创业社区,这里曾是思茅老地委、行署大院,如今已变身创业热土。12个咖啡创业团队在这里孵化,云南农业大学的陈世伟老师正为青年创业者开展咖啡品鉴培训。“我们开设了全国首个咖啡科学与工程专业,已培养50多名毕业生扎根普洱。”陈世伟说,学院还建有咖啡烘焙、杯测实验室,与23家企业共建实习基地,为产业输送专业人才。

乡村振兴:咖啡树下的“共富图景”

“以前种玉米,一年收入几千元;现在种咖啡,加上在庄园务工,年收入能有3万多元!”在思茅区南屏镇美丽星村·有风咖谷,村民李大姐向采访团分享增收喜悦。这个由沪滇协作、星巴克“共享价值 美丽星村”项目打造的示范点,如今已成为“农文旅融合”的乡村振兴样板。“游客可以体验咖啡从采摘到烘焙的全过程,还能学木刻、织锦。”美丽星村·有风咖谷经理代晓燕介绍,项目通过“企业+合作社+农户”模式,带动50多户农户发展咖啡种植1200多亩,引进初加工设备提升附加值。

两天的探访,采访团的足迹遍布思茅区的山野、车间、老街、乡村,见证了普洱咖啡从“藏在深山”到“香飘世界”的蜕变。如今,随着“普洱咖啡”区域公共品牌影响力的提升,“中国咖啡之都”的名片正越擦越亮。未来,这片北回归线上的沃土,将继续以咖啡为媒,串联起产业、文化、乡村振兴的多元图景,让更多人读懂中国咖啡的“普洱味道”,让国咖香气真正飘向世界。

云南网记者 高玥 通讯员 徐晓芳 鲁海杨