原标题:乡土文化能人丨刀志英:三尺讲台育桃李 千丝万缕织乡情

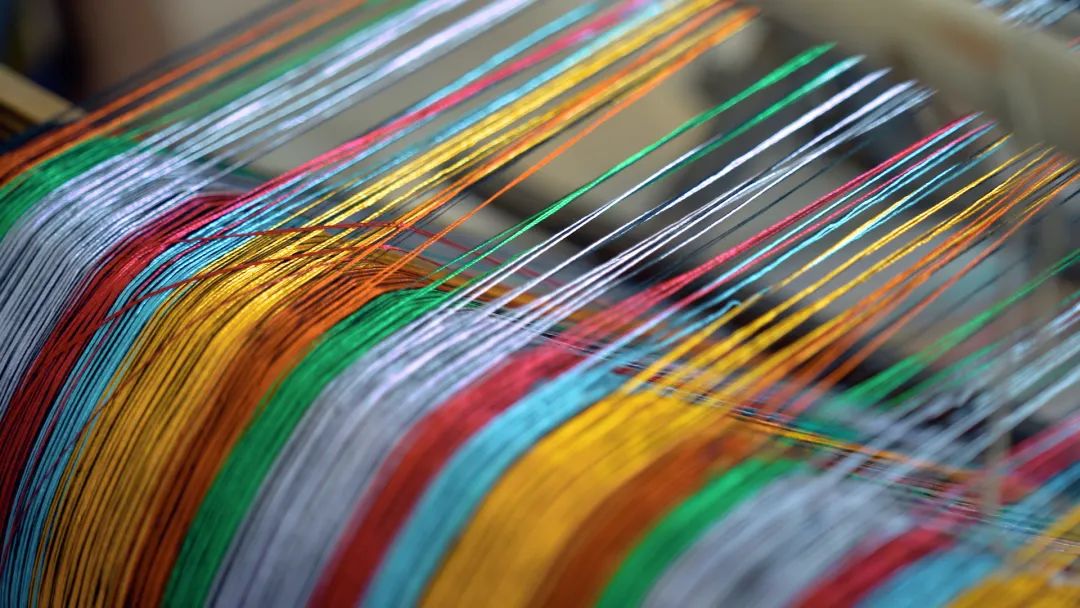

每到假期,龙潭乡南本小学旁的“傣锦传习所”就会传出“吱呀”的机杼声。在这个被列入“第一批中国传统村落”的寨子深处,南本小学的校长刀志英俯身在传统傣锦织机旁,手指灵巧地穿梭引线,向孩子们示范技法。“经线要绷直,纬线需匀称,一梭一线里藏着我们傣族的故事。”这位深耕乡村教育26载的傣族女儿,正将书本知识与千年织锦技艺编织成孩子们成长的经纬。

教室里的织机,让文化根脉代代延续

“傣锦是我们的‘无字史书’,不能断在我们手里!”2016年,刀志英在龙潭中心小学少年宫创建傣锦传习班,将这项国家级非遗引入校园。她自编教材、设计课程,把几何纹样中的文化密码转化为生动故事,在她眼中,傣族是水一样秀丽的民族,傣锦是霞一样绚烂的织艺,孩子们牵引着的五彩丝线则是为了让祖先传承了1300多年的文明永不“断线”。八年来,150多名学生在她指导下执梭引线,指尖翻飞间传承着民族根脉。

从校园展演到更大舞台,刀志英全力推动傣族织锦“出圈”,2018年组织学生携织锦作品亮相云南少儿电视台;2023年,配合组织南本小学学生参加全国第八届中小学生艺术展演活动,并参与策划“民俗文化共传承·民族团结展风采”志愿服务活动。“孩子们比赛获奖时的笑容,比锦缎更耀眼。”刀志英深知,只有让年轻一代爱上传统文化,才能避免文化断层。

讲台外的奔忙,让指尖技艺点“锦”成金

校园外,刀志英的脚步踏遍南本村的傣家楼房。“姐妹们织的锦缎这么美,不该锁在箱底!”她发现许多妇女精于织锦却苦无销路,便化身“文化经纪人”,逐户动员收集精美织锦成品,通过乡党委、政府对接展销平台,为“咪涛”们探寻增收渠道。

今年3月,她的奔走结出硕果。20余匹凝聚傣家女子巧思的织锦亮相上海“阿达乌帕×织锦艺术展”,精美的纹样、鲜艳的配色惊艳都市观众,在“普洱馆”设立的代销专柜,让深山织锦直通全国市场。“刀校长帮我把嫁妆手艺变成了‘致富锦’!”同村同为傣锦技艺传承者的周二诺笑言,如今织一匹锦能增收千余元,坐在家里就可以赚钱。

双线交织的振兴图景

在刀志英看来,教育传承与经济赋能如同织锦的经线与纬线,“既要让孩子们握住文化根脉,也要让乡亲们看见手艺的价值。”她创新“非遗+教育+产业”模式,通过“大课间”织锦课,培养“小小传承人”梯队,让传统文化技艺在校园里扎根;组织妇女成立织锦互助组,统一标准、集中销售,实现“村组+政府+社会组织”的跨界联动。

如今走进南本村,琅琅书声与织机韵律交响成曲。“情与教育相伴,爱与服务同行”是这位“区级最美志愿者”的工作格言。“每一根丝线都连着过去与未来。我们要让傣锦走出大山,更要让文化自信深植孩子心田。”在经纬间编织更辽阔的图景是她未来漫长岁月的追求目标与前进方向。

从教书育人的讲台到经纬交错的织机,从文化传承到产业赋能,刀志英用26年光阴诠释“传承”的重量。这一方小小的织机,不仅传承着傣族千年的技艺,更承载着一个民族生生不息的文化之光。(王优悠)