在张文韬看来,地处祖国西南边陲的澜沧拉祜族自治县是“躺在金山上找饭吃”的地方,这里气候温暖、光照充足,降水充沛,地域广阔,但没有人才,没有技术,没有资金,没有产业,贫困面广。截至2017年底,澜沧全县50.09万人口中还有建档立卡贫困人口21.05万人。

2016年10月,中国工程院选派张文韬到这里挂任县委常委、副县长。他根据市场和当地实际,依托自己“娘家”——中国工程院的优势,针对产业发展短板,发展林下有机三七、马铃薯、冬早蔬菜等产业,以产业引领脱贫;针对人口素质短板,通过开展院士专家指导班、科技培训、普洱职业教育分中心建设等方式,实施素质提升工程;引进“娘家”人才、技术、资金,全方位推动定点帮扶工作,为澜沧全面脱贫注入了强劲动力。

定点扶贫:认准产业发力

科技创新应用关键在基层。2016年,在中国工程院工作多年的张文韬怀揣一颗赤子之心到澜沧拉祜族自治县挂任县委常委、副县长。没想到,刚到澜沧,他就遭遇了“水土不服”,独在异乡且听不懂当地方言的他觉得特别孤单,有种不知如何入手的无力感。但他没有气馁,明确了“站在当地角度去开展工作”、“接地气”的思路。一边努力学习方言、了解风俗习惯,一边夜以继日地走访贫困户,常常是披星戴月地走访村民,深夜才回宿舍。通过这样的方式,张文韬走遍了澜沧县所有乡(镇),调研笔记写了厚厚一沓,每一页上都详细记录着调研时间、存在问题以及自己的一些思考。几个月里,这个朴实的山东大汉和当地群众干部打成了一片。

产业是“造血”的核心,产业兴则农民富。到底应该发展什么样的产业?经过3个多月的乡(镇)、行政村、农户调查,一条“人无我有”的发展产业思路在张文韬头脑里逐渐明晰:澜沧的气候和土壤适合冬早蔬菜产业发展。澜沧气候、土壤、降雨等自然条件十分优越,人均耕地近6亩,但是老百姓长期靠天吃饭,只种了少量的玉米、水稻和甘蔗,冬天基本撂荒,蔬菜水果甚至要靠外地运进来。

自朱有勇院士及其团队扎根澜沧以来,张文韬陪同朱院士“连轴转”,把示范项目可能涉及的每个村子都跑遍了。白天在地里观察记录,晚上召集大家讨论研究,目的只有一个,找到当地最适合的冬早蔬菜种植项目。经过严谨的研究和论证,为澜沧找到了“能转化到土地里”的科研成果——以马铃薯为代表的冬早蔬菜。在每年11月、12月播种马铃薯,翌年3、4月收获,周期短、见效快,由此,澜沧县可以成为全国最早上市的鲜薯产区之一,有了这个‘时间差”,就不愁没销路。

2016年底,100亩冬季马铃薯示范种植开始了。从种薯的选择、到拱棚的建造,从种什么、怎么种,到抓经营、找销路,都留下张文韬的汗水和心血。为给马铃薯找市场,张文韬亲自带人到山东寿光等地考察,在洽谈中,他凭着自己的诚意赢得对方信任,与北京、山东等地企业签订了马铃薯销售合同,为马铃薯产业发展解决了“后顾之忧”。

从2016年的100亩到2017年的2000亩,再到2018年的3000亩,凭着张文韬“啃硬骨头”的劲儿及中国工程院的定点帮扶,澜沧县的科技扶贫取得了明显成效。用三个数字来总结这个成效:亩产达到3吨,收购价3元/公斤,平均每亩收入9000元。其直接结果是,十几户农民脱了贫。

澜沧蒿枝坝村民刘扎丕用3亩土地“入股”种植冬季马铃薯,四个月下来,他的收获是“增收近万元”——这相当于他家此前一年的收入。2017年末,仅澜沧蒿枝坝村,种植马铃薯农民人均纯收入4165元,比2012年增加2872元,增长2.2倍。

在张文韬的沟通联系下,2016年,朱有勇院士团队在竹塘乡海拔1500-1900米的思茅松林下开展林下有机三七种植试验。2017年,种植面积扩大到连片500余亩,并在全县20个乡(镇)选点开展了试种,累计种植面积达到1000余亩。

澜沧县松林资源丰富,适宜林下三七生态有机种植的林地约25万亩,如果以每亩产量50公斤至80公斤(干重)计算,村民每亩林下三七的种植,达产后每亩可增收5万-15万元,是带动澜沧县山区群众增收致富最具潜力的产业。在引进技术的同时,张文韬还未雨筹谋,从市场、制定行业标准等方面入手,引进种植、管理、销售等企业,为做大做强澜沧林下有机三七产业打下了良好基础。

在此基础上,中国工程院专门组织相关院士专家编制了《云南省澜沧拉祜族自治县现代农业绿色发展规划(2018-2025年)》,确定了林下有机中药材产业、冬季马铃薯产业、冬早蔬菜产业、职业教育发展、特色农业产业发展、精准产业扶贫示范等十几个重点扶贫项目,基本确定了全县各乡(镇)主导产业和次要产业,为澜沧县今后几年的农业发展指明了方向,为让绿水青山真正变成“金山银山”奠定了基础。

扶贫先扶智:切断“穷根”

“这么好的自然条件,不应该穷啊。”张文韬一直记得第一次走进这个美丽又贫困的拉祜族村寨蒿枝坝时,他感到震惊:“树枝倒插都能生根发芽的地儿,没法让百姓脱贫?”

澜沧不仅集边疆、少数民族地区于一体,还是典型的民族“直过区”,当地的拉祜族是由原始社会直接过渡到社会主义社会的。人均受教育年限仅为6.3年,人口素质短板制约当地经济社会发展的主要因素。因此,张文韬把“扶智”作为中国工程院定点帮扶的重中之重。

2017年,全国职校首家院士专家指导班在澜沧开班了。招生对象是当地农民,没有年龄、学历等条件限制,只要想脱贫致富、渴望学习实用技术的,都可报名参加。学员跟着朱有勇院士和相关领域的专家一起下地,边学习、边生产,“毕业”成绩则是用所学作物的种植产量和所饲养畜禽的生长情况来评定。从2017年的4个班、240名学员,到2018年的10个班、600名学员,有越来越多的农民能够得到院士、专家手把手的指导。“一个人带动一家人,一家人带动一村人。”张文韬相信,学员学成之后,他们将变成一颗颗脱贫致富的“种子”洒遍澜沧大地,形成燎原之势。

为了让更多适龄青年和贫困群众接受职业教育和职业培训,中国工程院提出在澜沧县建设普洱市职业教育分中心的设想,切断贫困代际传递,这对当地经济社会发展的意义深远。”秉持这一理念,张文韬积极配合朱有勇院士,经多方协调对接,帮助解决职校建设所急需4.9亿经费问题,并成功邀请到中国工程院土木、水利与建筑工程学部王建国院士团队负责项目设计工作。2020年,一个辐射普洱市边三县、可容纳6000人就学的现代化职业学校将在澜沧建成。

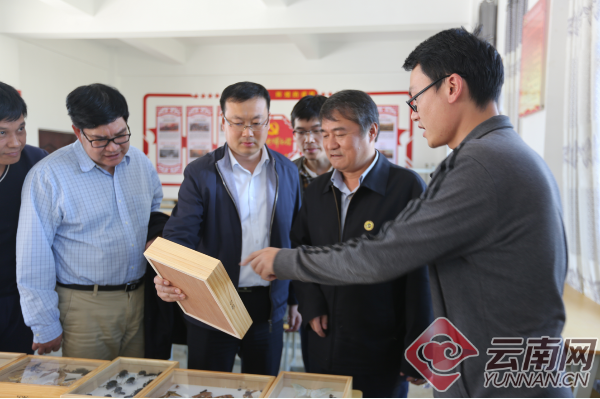

怎样把高层次人才引入澜沧,服务于县域经济发展,是张文韬一直思考的问题。在多次商讨、精心策划后,以朱有勇院士团队为基础,首家“云南省院士专家工作站”在澜沧县设立。与此同时,“定点帮扶现场推进会”、“特色产业发展研讨会”、“云南省科技扶贫示范推广现场会”、“院士专家澜沧行”、“林下有机中药材发展研讨会”等一系列富有成效的活动正式启动,周济、李晓红等院领导和数十位院士、近百位专家走入澜沧,以“一位院士、一个团队、一家企业”的工作机制,为澜沧脱贫攻坚工作出谋出力、献计献策。

扎根边疆:立示范标杆

“这个科技副县长选得准啊,他来了之后我们县变化真大!”谈起张文韬,澜沧群众纷纷竖起了大拇指。是啊,他到澜沧两年的时间里,冬季马铃薯、林下有机三七、冬早蔬菜等一批批“人无我有”的脱贫产业发展起来了;一批批中国工程科技精英走进澜沧,积极为澜沧发展出谋划策;一批批土生土长的少数民族农民从院士手中接过了毕业证书,开启了脱贫致富之路……这一切变化,是之前澜沧群众做梦都想不到的。

“张文韬同志在高端人才引进,产、学、研结合,科技创新推广上,做了大量卓有成效的工作。为澜沧脱贫攻坚工作注入了新的生机。”澜沧县委一名领导如此评价。

“不管是什么时候,只要有难题只管给张副县长打电话就行。”在采访中一农科部门负责人介绍说。

“为了帮我们脱贫,他跑腿奔波。”“整天跑上跑下,人都变黑了。”“有的人来帮扶,站站说说,说过就完了。但他不是,他抓具体工作,并参与各个环节。”当地干部由衷地说。

作为一个有思路、有干劲、有能力的科技“红娘”,在两年的挂职工作中,张文韬以自己的付出和努力,让科技的星光辉映澜沧脱贫之路。用自己的“立身行事”激发了当地干部群众的活力。

在他的努力下,西南边陲的澜沧正在改变。

云南网记者 郭丽