群众自发修生产路

扶志就是扶思想、扶观念、扶信心,帮助贫困群众树立起摆脱困境的斗志和勇气。班母村在脱贫攻坚工作中,始终注重调动困难群众的主观能动性和创造性,引导他们用自己的辛勤劳动改变贫困落后的面貌,用自己的辛勤汗水换取幸福生活。

●“建档立卡户有什么好当的?丢人”

班母村十三组的蒋小强是一个60多岁的老爷子。2016年被列为建档立卡贫困户的他,在脱贫政策的帮扶下,通过种植甘蔗、养殖肉牛,2017年年收入达到了三万多元。在2017年的动态调整贫情分析会上,大家都还想着建档立卡户是“香窝窝”而不肯退出时,老爷子站起来给大家算了一笔帐,“按照今年建档立卡户每年2952元的收入来算,每天平均只有8元钱,只够吃一碗米干!现在,我家每天的生活开销近百元。大家可以想想,如果坚持做一个守着每天最低收入标准8元钱的建档立卡户不放,而不去想办法每天挣一百多元钱,实在是太丢人了。所以,我要退出建档立卡贫困户!”在他的带领下,班母村十三组有11户建档立卡户,通过发展生产退出建档立卡户,班母村十三组成为全县第一个脱贫出列的自然村,为全县树立了榜样。

如今,蒋老爷子一家通过肉牛养殖,科学种植作物获得了持续稳定的收入,家里建了新房,过上了幸福生活。

●“我不能闲着,我要去工作,我要有尊严地活着”

班母村十四组的二妹是一个典型的95后拉祜族女孩,家里三代都靠种地维生,贫困曾让她一度很自卑。初中毕业后,怀着梦想,二妹到江苏等地打过工,因为学历低、没技术、说不好普通话,经常遭到别人的冷眼。2015年,她带着3200元钱回到家,按照习俗结了婚,连婚饭都没有能力办。在一次入户走访中,她和工作队说,白天自己拼命在地里干活,夜里自己就喝点酒躲着哭,经常在想为什么日子这么难,她想工作,想要更好的生活。

随着西盟“中华蜂养殖基地”的建设,在驻村队员的帮助下,二妹有了在家门口务工的机会。她从最初的搬箱、开盖、铺油纸学起,到学会区分谁是工蜂、雄蜂、蜂王,再到后来学会了培育蜂王、简单分群,二妹每年有了3万多元的收入,学到技术、拿到工资,让二妹挺直了腰杆。如今的二妹,白天在蜂场劳动、挣钱,晚上在寨子里和姐妹们一起唱歌跳舞,自己还被选举为十四组的宣传委员,承担着十四组政策宣传、生产督促等工作。她说,“我能有尊严的生活不容易,现在我有了路子,有了能力,就要带着姐妹们一起前行!”

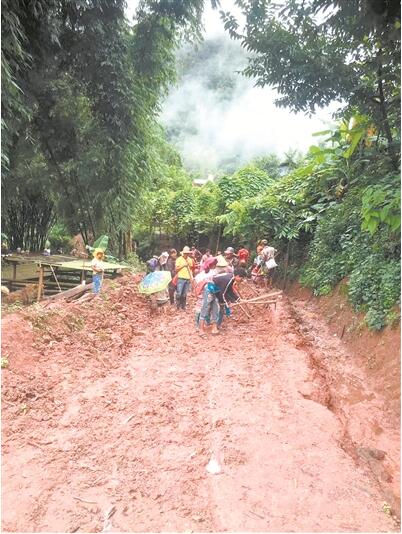

●“没有路?那不行!我们自己来造路”

班母村三组组长扎海,话不多,一生勤勤恳恳,在乡亲的眼里,沉稳、厚重,让人倍感踏实。

当下正是饲草基地青贮玉米收割的季节,也是百姓增收的关键时间点,由于连日降雨,泥泞的生产路无法让拖拉机进出。在督促生产的生产会上,三组村民向扎海反映:“青贮饲草再拉不出来就全都老了,卖不得好价钱。”话语一出,整个会场顿时一片沉寂,每个人都在担心今年的收入。抽了几支烟后,扎海拍腿站起来说道,“我们不能等着政府帮忙解决,政府已经帮我们修了房子,修了村道,我们自己的生产路要靠自己来修,明天我们一起出工造一条。”

第二天一大早,乡亲们在扎海的带领下分成两个小队,一部分人到山上背砂石,一部分人去填平路基。瓢泼大雨,眼看刚刚铺好的沙石因为没有机器压实又被大雨冲走,乡亲们不得不铺好一段返工一段,慢慢往产区推进。天色渐晚,乡亲们给拖拉机轮胎上绑上防滑链,看着拖拉机往产区开过去,不一会,拖拉机拉着2吨多青贮玉米开了出来,乡亲们的愁容慢慢散去。