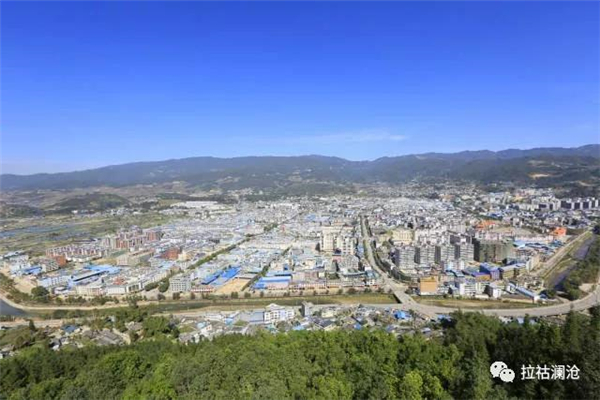

澜沧县地处祖国西南边陲,云南省西南部,位于普洱、临沧、西双版纳三州(市)交汇处,是由原始社会末期、封建领主制向地主制转化时期直接过渡到社会主义社会的民族“直过区”,境内世代居住着拉祜、佤、布朗等3个“直过民族”,经济建设起步晚,社会发育程度低,发展基础薄弱,贫困面大、贫困程度深,是云南省、普洱市脱贫攻坚的主战场之一。

长期以来,由于社会发育程度低等诸多因素制约,拉祜族主要集中聚集的拉巴乡芒东村和小拉巴村基础设施建设严重滞后,素质性贫困问题十分突出,群众自我发展能力很弱,一直处于深度贫困状态。近年来,上海市积极响应党中央、国务院“向贫困宣战,向贫困发起总攻”的动员令和冲锋号,投入帮扶资金2000万元,整合地方资金1.02亿元,系统实施以住房为主的基础设施建设、以养牛为主的特色产业培育、以教育扶贫为主的社会事业发展、以技能培训为主的贫困群众素质提升等项目推动整体脱贫,探索出一条“基础设施+产业发展+社会事业+素质提升”全方位一体化集中打歼灭战的扶贫新模式,芒东村和小拉巴村被列为2017年脱贫出列村。

集中力量补短板 拉祜山寨展新颜

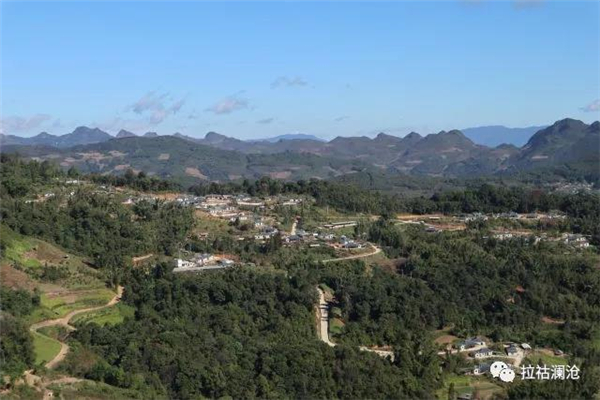

群山环抱的芒东村和小拉巴村,多年来,因交通不便群众出行难成为制约经济社会发展的“瓶颈”,改善道路交通基础配套设施成为群众脱贫致富的关键。

“若要富,先修路。”修公路是山区经济发展的渠道,也是脱贫致富的路径。注重精准对接当地脱贫需求,是上海进一步推进扶贫协作的发力点。在上海对口帮扶下,2015年,在芒东村和小拉巴村实施整乡推进项目,新建村组公路63公里,34个村民小组全部通畅;同时,建设安居房628间,消除所有C、D级危房;实施易地扶贫搬迁项目2个,建成公厕26个、垃圾池22个、排水沟8760米,安装太阳能路灯170盏,实施人畜安全饮水17件。

为破解“一方水土养活不了一方人”的死结,澜沧县将易地扶贫搬迁作为脱贫攻坚的重要抓手和主要任务,让一批山区群众挪穷窝、拔穷根、摘穷帽。澜沧县拉巴乡芒东村新芒东组位于澜沧县西北部,距村委会10公里,是全乡贫困程度最深的“直过民族”(拉祜族)聚居区建档立卡贫困组之一,是全县156个易地扶贫搬迁点之一。2016年新芒东组实施易地扶贫搬迁以来,通过“五步走”脱贫模式,科学规划设计,依山就势规划,打造乡愁村寨;突出民居特色,打造拉祜山寨;注重村容整洁,打造文明村庄的“三个打造”,既让群众安居乐业,又建成了“望得见山,看得见水,记得住乡愁”的美丽乡村。

短短两年多的时间,芒东村和小拉巴村发生了巨大改变,低矮破旧的土坯房,被一簇簇拔地而起的安居房所替代;崎岖泥泞的土路,变作了平坦整洁的块石路;一个个无人问津的小山村,正在加速打造成为人人向往的美丽宜居乡村。路通了、水通了、电通了,贫困户们也搬进了宽敞明亮的新房。通过系列基础设施项目的实施,不仅给生产生活带来了方便,还联通和培育了市场,极大地推进了脱贫致富进程。

紧扣实际抓产业 增收致富有新路

没有产业,就不可能切断穷根。光给钱给物,不少贫困户往往是有想法没办法,增收路上的道道难题让贫困农户一筹莫展。为此,澜沧县在脱贫攻坚中始终把“变输血为造血”作为重中之重。创新思路,因地制宜,分类指导,为贫困乡村和农户选准富民的产业载体和路子,产业帮扶创新就是其中之一。

为确保拉巴乡2017年完成脱贫出列目标任务,全乡牢牢抓住沪滇对口帮扶项目倾斜的重大机遇,把发展支柱产业作为贫困户稳定脱贫的核心和拓宽农户增收致富渠道的发力点,确定把肉牛养殖作为全乡产业发展重点,以芒东村为核心区,采取“村党总支领头+村集体经营管理+农户入股分红”的产业发展模式,实现了村集体经济有收益,无劳力农户和外出打工农户有稳定收入,附近寨子劳动力有务工处和土地资源丰富农户可适时调整粮经结构的稳定产业利益联结机制。

目前,已加入养殖场的农户有53户216人(其中:建档立卡贫困户35户126人),主要以出售料草为主,户均增收约4716元。参与养殖场日常管理的有建档立卡贫困户2户3人,每人每月务工收入2000元。养殖场的建立,除了能有效带动肉牛养殖业,还直接促进了相关产业发展和产业链延伸,极大提高建档立卡户的劳动积极性,使被动劳动变为主动劳动,扶贫方式由“输血”变为“造血”,大大激发群众内生动力。

突出重点打基础 社会事业快发展

阻断贫困代际传递,要从教育抓起。澜沧县加强教育扶持,提升年轻人的素质。在上海对口帮扶下,澜沧县拉巴乡新建学校1所,村级卫生室1个,村民小组活动室11间,基本满足了2个村人民群众的基本公共服务需求。特别是新建的小拉巴村小学,是创办于1953年的拉巴乡中心小学的前身,也是拉巴乡内最早的学校。澜沧县借助上海对口支援力量,整合原小拉巴小学、南畔村小学、芒东村小学教育资源新建小拉巴村小学,项目建成后将成为全县唯一的海绵体系示范学校,极大地改善农村学生特别是贫困家庭学生的就学条件,上学难的问题得到有效解决。新芒东村全面实施“小学、中学阶段由政府包入学、包巩固、包经费,学校包管理、包教学、包质量,家长依法送子女入学”的控辍保学责任制,确保适龄儿童少年入得了学、巩固得住。结合初中毕业生学习情况和升学意愿,对家长和学生本人加以教育引导,最大限度地把初中毕业未入高中的学生送到职业学校学习深造,切断贫困代际传递。

加强科技培训,提升群众就业本领。结合“两需求”,即产业发展需求、劳动力转移就业需求,委托相关部门深入村内开展水稻、玉米种植,肉牛养殖、育肥牛、冻精改良等实用技术及砖工、泥工、瓦工等技能培训,最大限度消除贫困群众的“技术盲”,让群众认识到掌握一门技能的重要性,更有效的发挥扶“智”的作用,让贫困群众能“一技促脱贫”,增强他们依靠科技增收致富的本领,打造“新型农民”。

加强观念更新,提升主动脱贫的志气。从思想上和精神上,帮助群众冲破“认命贫困”的思想桎梏,扶起一群敢闯敢拼、不畏艰苦的致富“先锋”,打开“带头富、带领富”的突破口,以一小部分人不甘贫困的锐气激励大部分人改变现状的志气,实现从“要我脱贫”到“我要脱贫”,实现从“他扶”到“自立”的转变。

聚焦根本增素质 釜底抽薪拔穷根

坚持把提高贫困群众素质作为项目实施的关键,加强基层党组织建设,创建脱贫致富党支部2个,开展农村实用技术培训1500人次,培养脱贫致富带头人33人,劳动力转移培训200人次。在广大贫困群众中深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育活动,推动形成户户增收致富、家家和睦相处、村村倡导文明的浓厚氛围。

现在,在芒东村和小拉巴村的村寨里,广大村民已经摒弃了长久以来上山砍柴烧火的陋习,用上了电磁炉和节能灶,养成了爱护环境卫生的良好习惯。广大群众特别是贫困群众脱贫攻坚和建设美丽家园的“主人翁”意识不断增强,脱贫发展的信心和决心空前高涨。

文/澜沧县委办 政府办 图/魏宇亮 李贤